前回、プロジェクトにおいて特徴的な、というよりも否が応でも顕在化してしまう社会の重要な側面として「複雑性」について触れた。複雑性というのを、複雑性科学の語り口調から想起されるような客観的な性質ではなく、社会 (意味空間) の多重性によってもたらされていると考えた方が、それらを寄り合わせているプロジェクトの営みをよりよく理解できるのではないか、と。

では、この寄り合い (Assemblege) の場はどのようにあるべきなのだろうか。こう問うときに、われわれは面白い転回を試みている。多重な秩序の絡み合った結果として「場」を捉えるのではなく、どのような「場」ならば併存する秩序 (Multiplicity) を束ねうるのか。そもそも「場」に働きかけることなどできるのだろうか。「場」を少なくとも対象として扱うには「場」とは何かを問わずにはいられない。

しかし、この問い。一筋縄ではいかないことに気付かされる。例えば、経営学の文脈に「場」の概念を紹介した野中幾次郎は、それを「共有された動くコンテクスト (shared context in motion) 」と説明している。しかしながら、共有されているから社会的であり、共有されていないものは含まれないという説明はト―トロジカル (同語反復的) であると指摘されているし、それは実際、現場で実践することを困難にしている。

これを回避するには「場」を人々や物事が関わり合っている動的なプロセスとして理解する必要があるが、これは Project Theroy Probe が長期的に取り組むべき規模のテーマでもある。そこで、本稿では真正面に「場」とはを説明しないまでも「場」の構造をもとに、どのようにすれば個が活かされるのかについて論じた清水博の思想について触れてみたい。

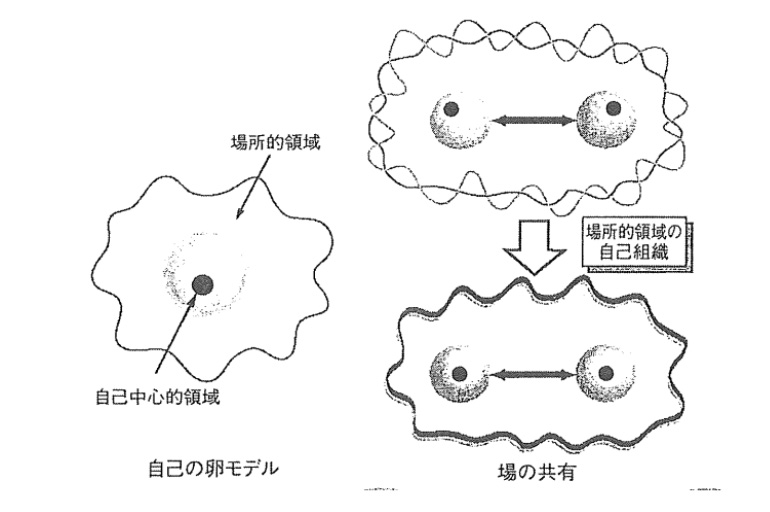

長らく生物学を研究してきた彼によれば、生命には「遍在的な場」と「局所的な場」が存在するという。例えば、身体のなかで活動する細胞を想像すると良いかもしれない。これらは相互に活かしあっている。清水はこれを人間にあてはめて、自己の卵モデルを提示した。前者を白身、後者を黄身とするならば、複数の卵が重なり合ったときに、それぞれの場がどのようになるかがイメージしやすい。白身が互いの区別がつかないほどに交じり合いながら、黄身はあくまで独立を保つのである。

この黄身にあたる「局所的な場」を活かしているのが白身にあたる「遍在的な場」に他ならない。すなわち、全体と接続しながら自身を表現しているときには、各々は自律的でありつつ活かされている状態である。

ここで注意したいのが、単に「大きな場」があるからこそ「個」が活きると言ってるのではないという点だ。こう表現すると、ともすれば場と個体とが分かれて認識されてしまう。だが、清水の述べる卵モデルは自己の「二重存在性」である。つまり「個」の境界を広くとって「場」も含めて自己 (生命) だと考えてはどうか、という提案をしているのだ。

さて、ここで「遍在的な場」のことを「全体」と言っていて、「全部」と言わないことは注目に値する。部分をすべて集めたときにできるのは「全部」であるが、「全体」はそれ以上のものを指している。だからこそ、「個」は全体と接続できるのである。彼は「全部」に基づいたパラダイムを「ブロック型」、「全体」に基づいたパラダイムを「箱庭型」と呼んで、いかに現代がブロック型の病理にさいなまれて閉塞しているのかを力説している。一方で、日本文化が「場」の文化と言われるのは「全体」を基礎としているからであり、そこから学ぶことは数多くありそうだ。

個が活き活きと表現できるのは箱庭型であるが、時間が経つと配置が固定化していきブロック型の閉塞感を生み出してしまう。それが閉塞しないのを担保するのが、開かれた場、すなわち「出会いの場」である。清水は一期一会の人生を賭けた「出会いの場」と、「群れ合いの場」をあえて区別している。言い換えるならば、全人格的な出会いか、表面的な出会いかの違いだろうか。全人格的に出会おうとすると、ときには前提が全く違うという事実に直面してしまう。だが、それをも踏まえて相互理解ができた暁には、「遍在的な場」を共有できているに違いない。そして、その際に「遍在的な場」は、それは当初各々が考えていた「全体」よりも広い「全体」を指し示しているだろう。

清水によれば、それを最大限に拡げた場が「純粋生命」であり、それと接続した表現は創造的である。一方で、そこに近づくような全人格的な出会いを実現するのが「慈悲」の心だという。

余談だが、そしてこれは個人的な連想だが、「慈悲」を英語でコンパッションと翻訳すると、他者への理解やケアといった多少実践的なニュアンスが加わってくる。他者 (あるいは自己) を背景から理解して許容しようとする実践。清水が重要性を強調する慈悲心を、そこに繋げるのは強引かもしれないが、仮にダナ・ハラウェイの豊穣の倫理や、多様性を活かすケアの実践などもつながってくるとしたら面白い話ではないだろうか。そのあたりは別稿に譲りたい。

今回は、あくまでイメージではあるが、プロジェクトにおいて多重に絡み合う「場」の構造について清水博の理論を中心に深ぼってみた。次号では、ここまでのプロジェクトの性質を鑑みながら、当初の問いである「プロジェクトとは何か」に立ち帰って改めて思考を深めてみたい。