ここまで3回の連載で、我々はプロマネの用語を使わずしてプロジェクトを語れないのみならず、「プロジェクトとは何か」という問いに答えがないのではないか、という結論に早くも辿りついた訳だが、一方で、「プロジェクトをそれと呼ぶこと」によってはじめて成り立つ実践群があるのではという社会学的な観点にも触れた。

では早速、「なにが可能になっているのだろうか」と話を進めたいところ。しかし、この問いが実はこれまで見落とされてきたプロジェクトの様々な側面を照らし出してくれることを確認するために、まずは向こう数回に渡って、そもそも「プロジェクトらしい実践」とは何かについて探索してみたい。というのも我々は、プロジェクトの定義 (必要十分条件) は語れなくても、必要条件について語ることはできるだろうからだ。現象としてのプロジェクトを探索するために、その特性について光を当ててみよう。

その1つとしてすぐに思い付くのは、未来を扱っているという点である。pro (前面に) ject (投げる) という語源の通り、プロジェクトが多かれ少なかれ将来に関わりを持ちながら実践されていることに反論する人は少ないだろう。しかし、よく考えると「未来と関わる」というのは不思議な表現である。「未だ来ないもの」にどう関わるというのだろうか。

未来は、確実なモノから不確実なものまで様々だ。とくに未来について議論する余地がある際には、何がどれくらい「確からしいか」という信念の表明と意見交換は必ず伴ってくる。そのとき私たちは、「はずだ」「かもしれない」「もしかすると」「あり得ない」 (英語でいえば can / may / should など) のような様相表現で日常的に会話をしている。

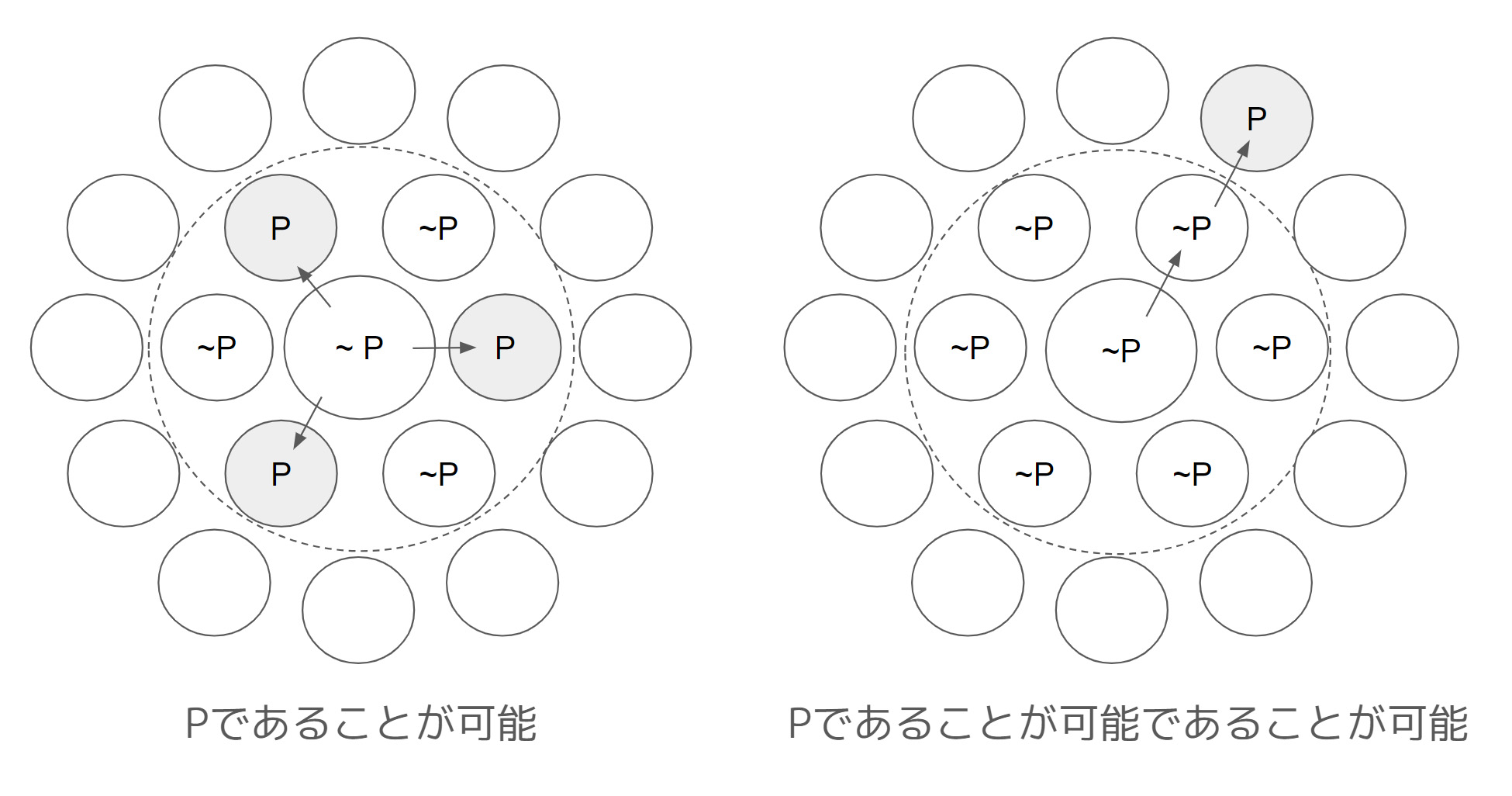

このような論理体系は「様相論理」と呼ばれており、特に近代において分析哲学を中心に真理の様相 (必然や可能、偶然などの概念) を扱う論理学において探究が進んでいる。その大きな洞察の1つは、「P が可能だ」と述べられたときに可能性について語っているのではなくて、実際に「P が起こる世界」と「P が起こらない世界」との関係について言及していると考えた方が理解しやすい、というもので「可能世界論」と呼ばれているものだ。

例えば、「P が可能であることが可能である」という言明が何を意味しているか、素朴に考えると理解しづらいが、「P が可能であるような世界に、到達することが可能である (現在の世界と隣接している) 」と読み替えると、それが単に「P が可能である」という言明と明確に異なることを説明できるようになる。

現に、「不可能を可能にしたプロジェクト」という表現に対して、「可能になるなら、そもそも不可能じゃなかったのでは」という屁理屈をこねるよりも、「当時の世界 (w1) では P は不可能だったが、P が可能であるような世界 (w2) に到達できたのだ」と理解したほうが表現の意図を汲み取れているのではないだろうか。

こう考えると、プロジェクトというのは可能世界を推移することと密接な関係があるように思えてくる。というのも、現世界において自明に可能なことをするのは単なる日常的実践であって、プロジェクトと呼ぶほどのものではないからだ。実際、プロジェクトの初期では「こうしたことが可能になるような状況があり得るのでは (可能であることが可能) 」といった表現が多用されながら構想が進んでいく。デザイン思考で良く用いられる”How might we…?”という問いかけも同様の役割を担っているだろう。可能世界論の表現を借りれば「隣接する可能世界」を探索しているのである。

さて、ここまでキレイに説明できてしまうと「もしかしてプロジェクトの定義に可能世界が使えるのでは」と思えてくる。確かに可能世界論の中でも様相実在論の立場に立てば、可能世界は確かに存在している。「シュレディンガーの猫」ではないが、猫が死んでいる可能世界と生きている可能世界がいずれも実在しているのである。ならば、可能世界に対応した実践としてプロジェクトを定義できるのではないか…。

しかし、ここで可能世界が無限に存在することが問題になってくる。例えば、イーロン・マスクについて考えてみよう。彼がド文系だった世界というのも1つの可能世界だし、地球外生命体だったというのも1つの可能世界である。さらには、私たちがイーロン・マスクと呼んでた人物は実はマイケルで、イーロン・マスクは田舎で釣り人をし続けているというケースすら考えられる。これは大澤真幸が「指示に対する余剰」と呼んだ事態だが、無限に在り得る指示に対して、指し示される事物とその可能性はさらに無限に拡がっているどころか、指示そのものすらも簡単にすり抜けてしまう。可能世界論を用いて何かを定義するのは困難だと言わざるを得ないだろう。

ただ、逆に言えば、名指すことによって人は近傍の可能世界を認識していると言えるかもしれない。「車」がない世界、と言うことで「他は全て同じだが車だけがない可能世界」というのを考えることができるようになる。つまり、可能性について論じる様相論理はもちろんだが、それ以前に名指すという行為が、そもそも無限にある可能世界の認識と探索を可能にしていると考えられまいか。

今回は、プロジェクトならではの「未来を探索する」という側面に光を当ててみた。次回は、別の側面として秩序・ルールについて考えてみたい。